失眠、早醒,“缺觉”老人该怎样找回自己的睡眠?

俗话说“只要睡觉睡得好,活到八十不见老”,对于老年人而言,良好的睡眠无疑是健康的最大保障。然而,现实却是不少老人一到晚上眼睛就瞪得像铜铃,从天黑等到天亮,也等不到“周公来赴约”。

心理专家表示,如今越来越多的老人饱受失眠困扰,并不是传统观念中“年纪大的正常表现”,其产生的原因是多方面的。怎样判断老人是否患上了睡眠障碍?能不能进行治疗?有什么方法可以科学改善老年人睡眠质量?现在就来为大家破解难题!

为什么睡眠障碍总是找上老年人?

环境因素

随着老年人生理机能逐渐下降,其神经系统调节控制能力也随之减弱,外界环境的改变容易导致老人入睡困难,对于居住环境也适应得更为缓慢,如卧室的光线、床的软硬、气候的变化、室内温度过高或过低等因素,都会影响老年人的睡眠质量。

行为因素

老年人在退休后,原有生活节奏减慢,或者由于躯体疾病和体力下降,致使日间活动量减少,睡眠时间过长。这些因素导致很多老年人入睡时缺乏劳累感,从而难以入睡。即使睡着了,常常出现睡眠浅、容易醒的情况,总体睡眠体验感较差。

还有部分老年人存在不良睡眠习惯,如晚餐后饮浓茶、咖啡;睡前看电视,一边听广播一边入睡;过早就寝,不睡觉的时候躺着休息,到了该睡的时候却睡意全无;睡前大量喝水,导致频繁起夜影响睡眠。

生活应激事件

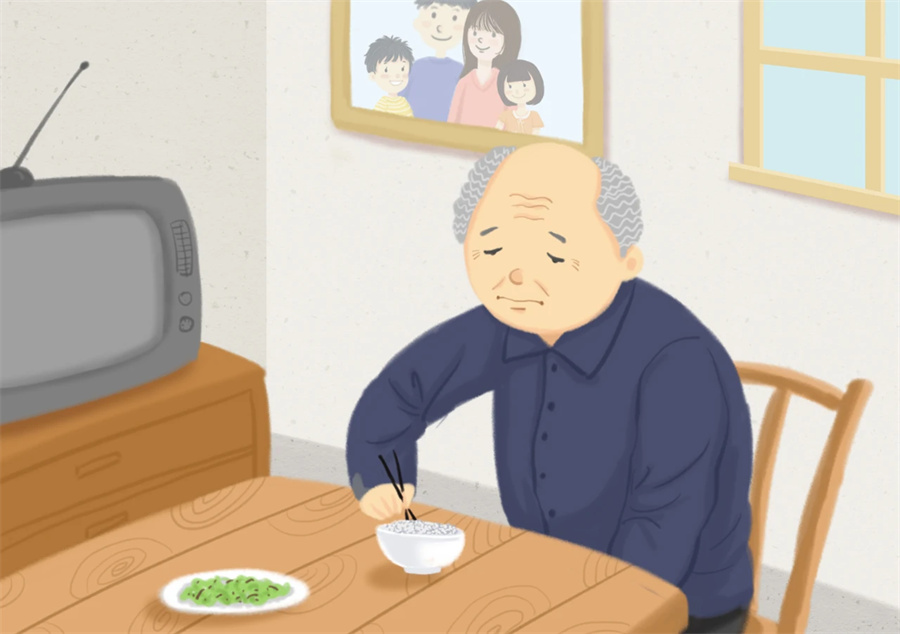

老年人心理韧性变差,在遭遇疾病、经济等意外事件时,容易脆弱、敏感,出现兴奋、焦虑、悲痛、恐惧等情绪变化。尤其遇到老年丧偶、子女不在身边等特殊情况,老年人更易感到孤独,情感需求无法得到满足,也会影响老年人的睡眠质量。

疾病或药物因素

老年人是高血压、糖尿病、心脏病、慢性疼痛、关节炎等慢性疾病的高发群体,长期的治疗和服药会加重其心理负担,从而影响睡眠。当老年人出现睡眠障碍时,也会导致原有的躯体疾病进一步恶化,形成恶性循环。

另外,一些躯体疾病的不适症状,以及老年人日常服用的药物,如茶碱类、甲状腺激素类、抗胆碱类、阿片类、非甾体抗炎药等,也会对老年人的睡眠产生影响。因此,老年人更应重视自己的健康状况,及时治疗躯体疾病,从而获得优质睡眠。

老年人出现睡眠障碍通常都有哪些表现?

老年人出现睡眠障碍时,一般会有入睡困难、觉醒次数增多、多梦、早醒等症状。很多老年人在出现睡眠障碍后会有疲倦、烦躁、焦虑、易激惹的现象,导致很多老年人过度紧张、失眠加重,甚至出现滥用镇静药物的现象。

如何解决老年睡眠障碍问题?

老年人其实不必过度担心失眠带来的后果,更不能自行滥用镇静类药物。《中国失眠诊断与治疗指南(2023版)》中指出,老年失眠患者应首选非药物治疗。

因此,若老年人出现失眠状况时,可以尝试通过以下三种方式进行调整:

1.调整睡眠节律

每个人都有自己的“生物钟”。正因为它的存在,每天会在相对固定的时间段入睡、醒来。可以尝试将生物钟控制在合理的时间段:

① 白天接受充分的日光照射。建议每天进行至少1小时的户外活动,当日间光照充足时,可以储存足够多褪黑素,有助于老年人白天精力充沛,夜晚则睡得更香。

② 营造良好的睡眠模式。入睡前30分钟将卧室的灯光调暗,睡前远离如手机、电脑等电子产品。

③ 合理膳食。睡前2小时尽量不进食,晚饭后不饮用大量咖啡、茶等饮品,避免出现因饮水过多出现起夜的问题。

2.改善睡眠动力

从早上起床开始,保持清醒的时间越长,精力消耗的越多,身体越疲惫,睡眠动力就会越多。那如何拥有充足的睡眠动力呢?

① 老年人由于身体机能下降,易出现疲乏的现象,因而很多老人会有午睡的习惯。但时间不宜过长,小睡即可,时间尽量控制在20-30分钟以内,这样不会对夜间的睡眠造成太大影响。

② 保持适当的运动量,建议以有氧运动为主,如健走、太极拳、律动操、八段锦等,都是不错的选择。

3.放松身心

老年人出现失眠的情况后,往往伴随出现一定的精神紧张。越担心睡不着、精神越紧张,更容易导致失眠。可以通过放松训练,降低心身焦虑水平,进而改善睡眠。日常练习可选择腹式呼吸、渐进式肌肉放松、正念冥想等方式,进行放松训练。

此外,长期失眠会导致老年人日间出现精力不济、烦躁、坐立不安、注意力不集中、记忆力下降等表现,也容易罹患抑郁症、焦虑症、阿尔茨海默病等疾病,影响躯体疾病后期的治疗效果。

老年失眠患者如果出现非药物治疗效果欠佳的情况,则应考虑药物治疗。考虑到老年人代谢较慢,因此,镇静催眠类药物的使用应更为谨慎!建议在专业医生的指导下,进行个体化治疗。从最低有效剂量开始,短期应用或间歇使用,不宜剂量过大或多种药物联合使用,切勿自行服药。