我和我的医院 | 牛广文:时代记忆,我们是忙碌的制剂人

当我回首往事,仿佛看见了1978年那个阳光明媚的日子,一个初出校门意气风发的青年,带着梦想与希冀走上了全新的工作岗位。从那一刻起,我与长春市第六医院结下了不解之缘,共同走过了风风雨雨四十六年。恰逢中华人民共和国成立75周年之际,请允许我分享与医院共同度过的峥嵘岁月,重温那些鲜为人知却又感人至深的故事……

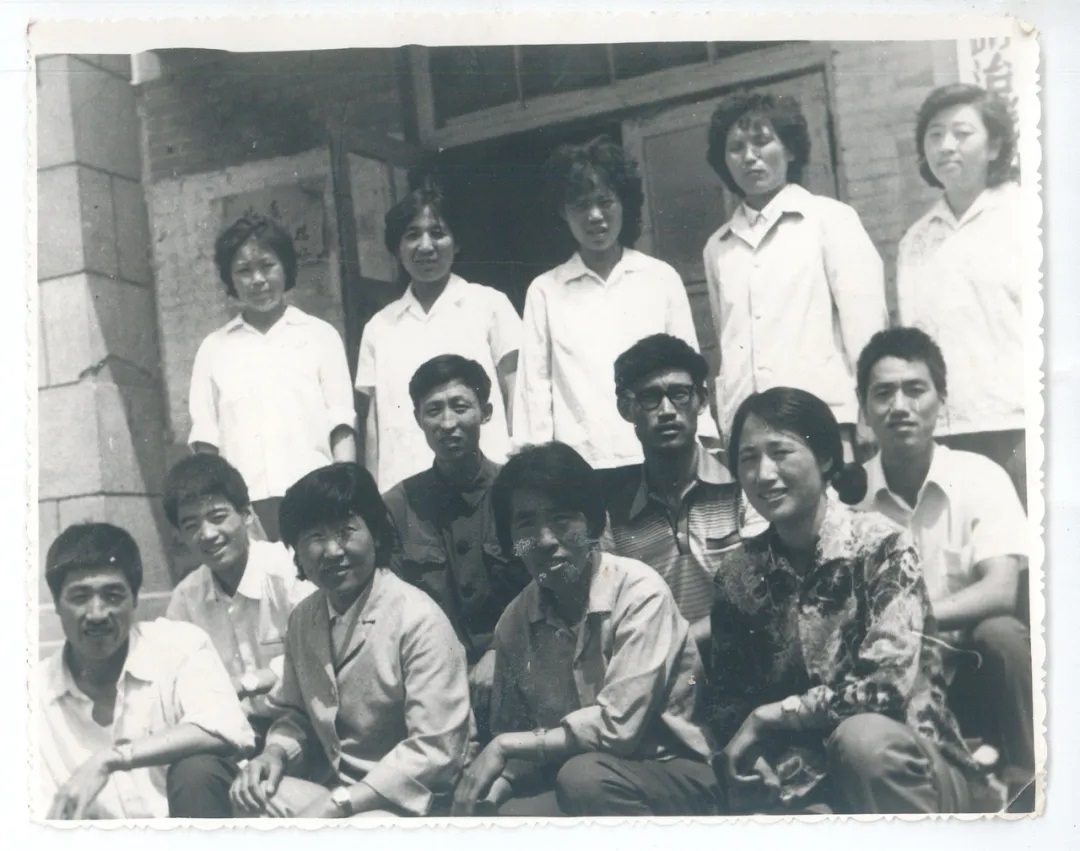

▲上世纪70年代末80年代初,参加工作之初拍摄于长春市精神防治院土门岭分院

我陪伴医院共同成长

我是退休职工牛广文,1978年毕业后被分配到当时的九台县土门岭精神病医院,同年12月改为“长春市精神病防治院土门岭分院”。我从事临床药剂工作,一干就是33年,于2011年末退休。

随着国家改革开放的浪潮,医院也历经风雨,砥砺前行。在一代又一代“六院人”的不懈奋斗下,医院已发展为集医疗、教学、科研、预防于一体的三级精神专科医院。亲身经历医院数十载发展历程,其翻天覆地的变化,让我深感振奋和激动。我看到了广大医务工作者以无私的奉献和专业的精神,为保障人民的精神与心理卫生健康默默奉献。身为医院退休多年的老职工,我为此感到无比的自豪!

▲1984年夏,药剂科的几位同事在医院正门前合影留念

披荆斩棘的制剂团队

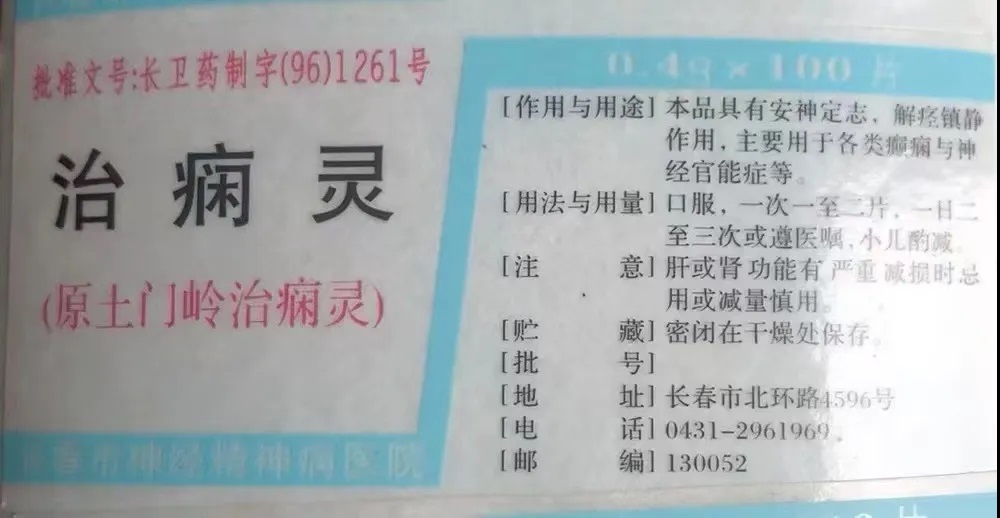

我清晰记得,当时的长春市精神病防治院土门岭分院,是由省卫生厅下派的几位老干部所组建。成立之初,在一位资深老师的带领下,医院开展了“治痫灵”的研发与制作工作。作为药剂科的一员,我有幸参与其中,收获了一段难忘而深刻的记忆。

当时医院初创,条件艰苦、设备简陋、人手不足。生产过程全部依赖手工操作,药物混合的过程尤为艰辛,需要用筛子反复筛过,直至达到理想的均匀度。然后,要将混合好的药物搓成细小的颗粒,再放入土炕上烘干,确保干湿度适宜方可制片。

那时,大家在密闭的空间里工作,粉尘飞扬,尽管佩戴了双层口罩,也无法完全阻挡这些微小粉尘的吸入。为了保持土炕的温度并节约时间,我们每晚都工作到深夜,身心疲惫却仍乐观向上。原料中的“颉草浸膏”散发的臭味令人难以忍受,即使冲洗后,身上的异味也要持续数天才能散去。

当时科室有一台老旧的单冲打片机,是我们为数不多的机械设备。虽然一分钟只能打50多片药,但是每做一次制剂需要打120多万片药,用这样落后简陋的单冲打片机,每天起早贪黑不停工作也得十几天才能完工。药剂科全员行动,不论工作多忙、任务多紧,我们都会全身心地投入到药物制作中,确保药品的及时供应和质量保障。

▲上世纪80年代末,药剂科部分同事在医院内合影留念

从手工制剂到半机械化

1990年,医院投资改善了制剂设备,新添了药物搅拌机、颗粒剂、烘干机以及19冲打片机。尽管这些设备都是从其他药厂淘汰下来的,但对于药剂科来说,这无疑是一次巨大的飞跃。

我们经历了从完全依赖手工操作到半机械化生产的巨大转变,不仅让我们的药品制作效率得到了提升,还确保了产品质量和稳定性的提高。在制剂工作中,我们通过不断实验和摸索,对“治痫灵”的整个工艺过程进行了调整和创新。

每逢有了制剂任务,医院仅留一人值班,其余人会带上米、面、油、菜和制剂原料,从长春驱车50多公里去土门岭制药。白天自己做饭,晚上睡在临时搭建的木板上,起早贪黑,连续工作20多天,条件非常艰苦,但大家从不叫苦叫累,从不抱怨。

▲1998年,科室人员参加医院年终总结表彰大会文艺演出

一个时代的宝贵回忆

作为非药厂单位,我们对特殊药品的采购会受到限制,需要前往外地联系,历经艰辛才确保了制剂室的持续运作。经过科室所有成员的不懈努力,“治痫灵”“红一号(眠可宁糖浆)”“琥珀安神丸”和“大山楂丸”等药品相继问世。这些药品因疗效显著深受患者喜爱,一度远销祖国各地。

▲2008年,筹备中药药房的开设工作

为了满足患者的需求,医院在精防所特别设立了寄药部门,方便患者远程购药。这一举措不仅增强了患者对医院“治痫灵”等药品的信任和好评,也极大地提升了医院的声誉和社会影响力。然而,随着上级对医院制剂政策的调整,制剂室在连续运营20多年后不得不停产,这标志着一个时代的结束。但这段历程将永远铭记在我们心中,成为大家共同的宝贵回忆。

▲2010年“七一”前夕,为科室的新党员佩戴党徽

回望20多年间的制剂经历,我们不仅为无数患者带来了健康希望,服务了社会,同时也提升了医院知名度和影响力,为医院的发展和建设贡献了积极的力量。

如今,我虽已离开工作岗位,但仍然心系医院,盼望能参与到医院的建设中来,将自己丰富的业务技能和经验传授给年轻一代,为六院的发展贡献余热。

▲退休后,享受生活的美好时光