看“家庭治疗”如何让婆媳关系破冰?

如果抑郁的感受是“旷野无人”,那焦虑大概就是“无数份担忧如黄金周滚滚人潮般拥挤在心里”。

有人会好奇地问:生活中,是否有人既“抑郁”又“焦虑”,或是在无精打采与烦躁不安间反复徘徊?

没错!有的,而且它们常常“结伴而行”。在长春市第六医院心理科门诊接诊过的患者中,就有不少属于混合性焦虑抑郁障碍的。比如正值中年、上有老下有小的陈夏(化名),就是其中之一。好在她在及时就诊后,接受精准的“家庭治疗”,最终症状得到了有效控制。

“内耗”的战争

她在家庭漩涡中纠缠挣扎

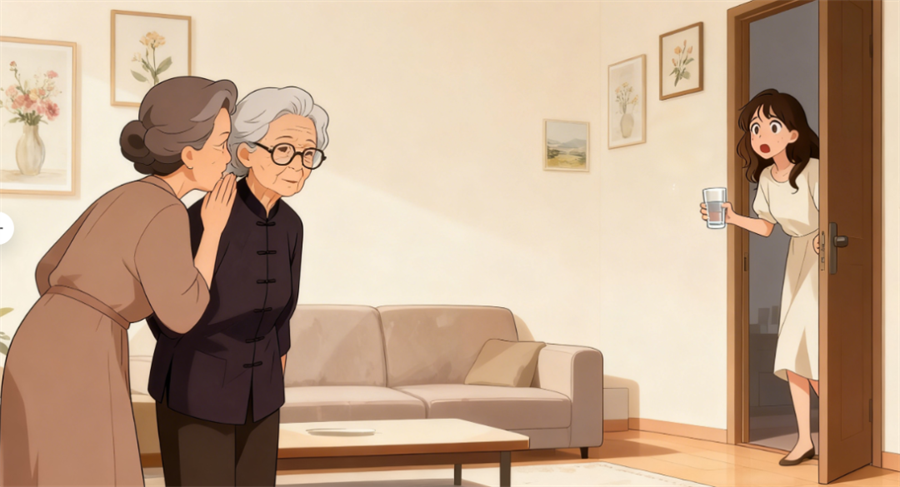

性格内向且遇事好较真的陈夏,第一次踏入诊室时便面带愁容。因一年多来与婆婆关系不和,逐渐出现情绪低落、敏感易怒、睡眠差、心慌等表现。“我对婆婆非常好,但她总在背后偷偷说我坏话,从未真正把我当家人。”陈夏哽咽着说道。一次次争吵,她与婆家的关系愈发紧张,心理压力也与日俱增。

随着时间的推移,一个月后,陈夏的症状逐渐加重。一想到与婆婆相关的事宜,身体便难以自控地发抖,还伴有心烦胸闷、气短、头部不适、食欲不振等躯体症状。她的睡眠也受到严重影响,晨醒过早且再难入睡,由此导致白天精力不足,体重下降。担心会引起其他病症的陈夏遂主动来院就诊。

从病痛到心结

家庭治疗让问题家庭“换挡”

初次入院检查时,患者意识清晰、感知正常且自知力完整,但情绪明显低落。进行开放式询问时,一提到家庭关系就心烦,控制不住脾气。对患者现有问题综合评估后,结果显示陈夏在社会层面(即与家人关系上)存在问题,最终其被确诊为混合性焦虑抑郁障碍。

俗话说:“心病还须心药医”。考虑到患者部分病症是由家庭问题所引起的,医生在对其进行必要的临床治疗时,决定介入家庭治疗,并根据患者自身需求,帮助其与家庭成员面对面沟通,进行互动干预。

经一个多月系统治疗后,陈夏病情好转出院,坚持定期随访和规律服药。目前,其社会功能逐渐恢复,并在专业医师指导下开展阶段性家庭治疗,积极与婆家进行关系修复,家庭氛围有所缓解。

家庭治疗

如何能为“关系修复”带来转机?

家庭治疗,之所以能成为帮助家庭重新理解、调整、修复关系的重要方法,是因为它并不是单纯的“沟通调解”,而是透过系统视角,看见家庭互动背后的规律与动力,从而让整个家庭找到新的平衡点。

从上述案例中可以看到,家庭治疗在整个康复过程中,发挥着不可忽视的作用。专业治疗师从以下几个方面,帮助患者及其家属解决多重问题:

建立健康边界

治疗师可协助患者和家庭成员共同商讨并设定彼此接受的界限。例如:明确哪些决策由小家庭独立做出?哪些需要征求长辈意见?同时指导使用“我陈述句”表达需求,解决家庭争执,如用“我希望我们能……”句式,替代指责式的“你总是……”。

改善沟通模式

治疗师引导家庭成员学习非暴力沟通技巧,重构和谐家庭关系:学习不加打断地倾听,然后复述对方观点以确保理解;用适当方式表达情绪感受,或鼓励直接对话,避免通过儿子/丈夫进行第三方传话。

角色重新定位

家庭治疗中的重要环节是帮助每个人明确并接受自己的角色,建立起清晰又有弹性的边界:

• 帮助婆婆从“管理者”转变为“顾问和支持者”;

• 支持妻子在家庭中找到自己的位置和话语权,以此避免功能失衡。

认同与接纳差异

识别并尊重彼此在生活习惯、育儿观念等方面差异,通过寻找共同价值观和目标,建立联盟而非对立关系,并逐步培养包容心态,理解不同世代成长背景下带来的差异。

最后,心理医生纠正您一个错误认识:家庭治疗不是简单地“分辨对错”,而是通过专业引导,帮助家庭成员重建健康关系模式,为患者康复创造良好的家庭氛围。当家庭成为支持的源泉而非压力的源头时,心理康复之路必然会更加顺畅。